他者と協働で課題を解決できる人

中高大連携で行うアクティブラーニング

自分で課題を見つけ、調べて、動いて、考えて、

自分の結論を出す。

これが富士見丘のアクティブラーニングです。

プロジェクト型LHR

アクティブラーニングの基礎作り

中1〜高2

アクティブラーニングが効果を発揮するためには、クラスが協働的な学習グループ(問題に遭遇した時、解決に向けて力を合わせて行動を取る集団)を形成していなければなりません。本校では毎週水曜日の LHR(ロングホームルーム) の時間を探究姿勢の基礎作りと位置づけています。4〜5人のグループが協働し、投げかけられる問いや課題に対して、意見を活発に出す、疑問に思ったことは何でも質問する、わかりやすくプレゼンテーションする、といった探究姿勢を身につけていきます。

自主研究5×2

好きなものをとことん探究

中1〜高2

平日5日間の通常授業からの「学び」と週末(土・日)2日間の自らの「研究」の相乗効果を期待して、「5×2」(ゴカケルニ)と名付けています。それぞれの興味・関心を掘り下げることを通じて「探究」の面白さに気づき、自身のオリジナリティを発見します。

自主研究5×2テーマ例

抹茶の世界へようこそ

抹茶が好きなので、一年間様々な角度から抹茶を調べました。抹茶とは、緑茶の一種で、直射日光を遮って育てた茶葉を蒸して乾燥させ、粉末にしたものです。石臼での抹茶づくりの体験もしましたが、人力では1時間に4g程度しかできないことを知りました。5×2を通して抹茶をつくる大変さや、1191年に日本に伝来して以降、各地の特産品として発展したと知ったので、もっと世界中に抹茶の魅力を発信していきたいです。(中学2年生)

SGH×SSH鹿児島研修

連携校と課題を議論する

高1

2泊3日で鹿児島県を訪れ、鹿児島の産業・歴史や環境問題に関わる施設をめぐるとともにSuper Science High Schoolである池田学園池田高校と互いの探究学習の成果を発表し、意見交換を行います。

本校の探究学習はSDGsの社会科学a系のテーマ設定ですが、池田高校は科学的方法で研究を進めていたので、聞く側として理解力や情報分析力を鍛える良い機会となりました。このグループワークを通して、新しいアイデアや視点を受け入れる柔軟性を身につけ、プレゼンテーション力が成長したと思います。(高校1年生)

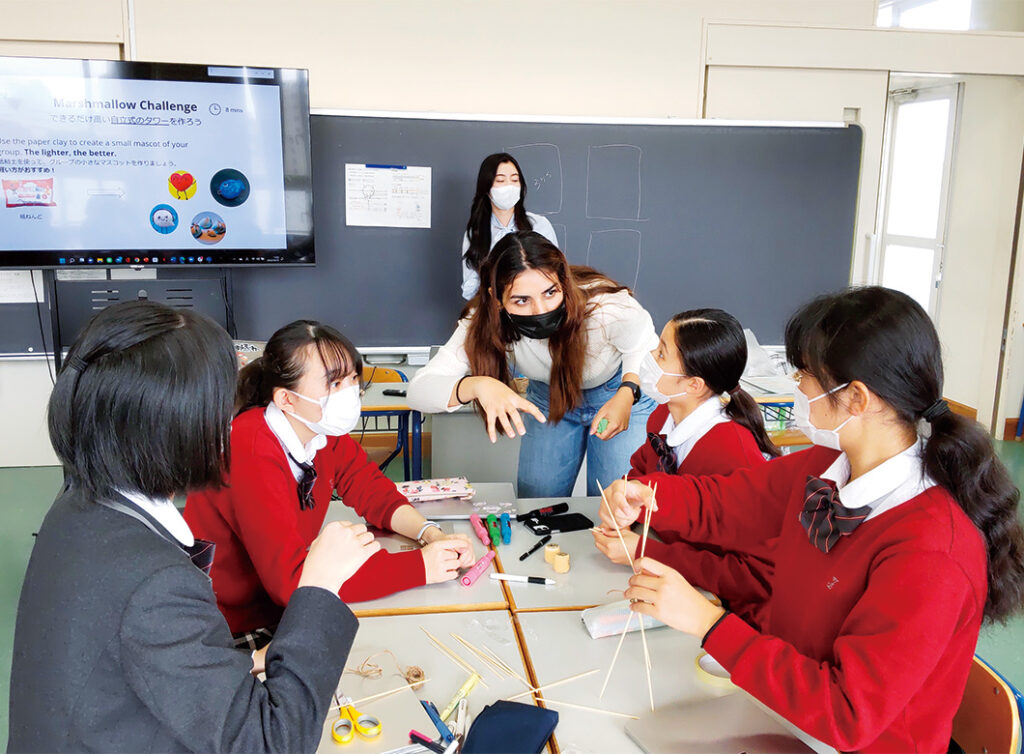

グローバルワークショップ

SDGs(持続可能な開発目標)を考える

高1

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科の大川恵子教授の研究生・留学生とともにグローバルイシューについて考え、SDGsの達成に向けた課題の解決をめざしたグループワークやプレゼンテーションを行います。この活動を通して国際社会全体にわたる問題に向き合う姿勢とスキルを培うことができます。

《ワークショップテーマ例》

●「2030年、あなたの周りの環境はどう変わっているか想像しよう」

雑誌記事をコラージュしたポスター制作

●「アップサイクルしたTシャツでSDGsメッセージを表現しよう」

SDGs不要になったTシャツをアレンジし、メッセージを込めたオリジナルシャツを制作

●「Design For Change! デザインで変化をおこそう!」

SDGs解決に向けた活動をパネル・動画・ゲームなどにまとめ、 プレゼンテーションを実施

グローバルスタディ演習

探究学習の集大成

高2

高校2年生では、探究学習の集大成として「グローバルスタディ演習」を履修することができます。「海洋と地域経済」「環境とライフスタイル」「災害と都市生活」という3つのテーマから自らの関心に基づいて探究を掘り下げる領域を選択し、高大連携でのプロジェクト学習に挑みます。グループで力を合わせ、持続可能な社会の実現に向けた課題を抽出し、海外フィールドワークを通して解決策の提案を目指します。

海洋と地域経済

(グアムフィールドワーク)

ハワイ大学の神末武彦教授によるオールイングリッシュのオンライン講義を毎月受講し、太平洋地域を中心とした海洋生態や地域経済の実態について理解を深めた上で、課題を設定し、問題の解決策を探ります。フィールドワークではグアムを訪れ、現地のハーヴェスト高校やグアム大学で研究内容に関する発表を通して相互に交流するほか、多くの外部機関との連携を通して探究を深めます。

環境とライフスタイル

(マレーシアフィールドワーク)

慶應義塾大学理工学部と公益財団法人地球環境戦略研究機関のご協力の下、環境に配慮しながらも発展を続ける社会のあり方を模索し、具体的な策を考えます。現地の高校と協働研究の成果を相互に発表し、多様な価値観やライフスタイルに応じた共生の道を探究します。

災害と都市生活

(台湾フィールドワーク)

日本と同様に多くの被災経験を持つ台湾を訪れ、台北市内を中心としたフィールドワークにより、防災や減災を目的とした探究を進めます。訪問先の稲江高校、東呉大学とは定期的にオンラインで交流し、日々の探究成果を共有。互いに磨きあうことで、実りある解決策の立案を目指します。

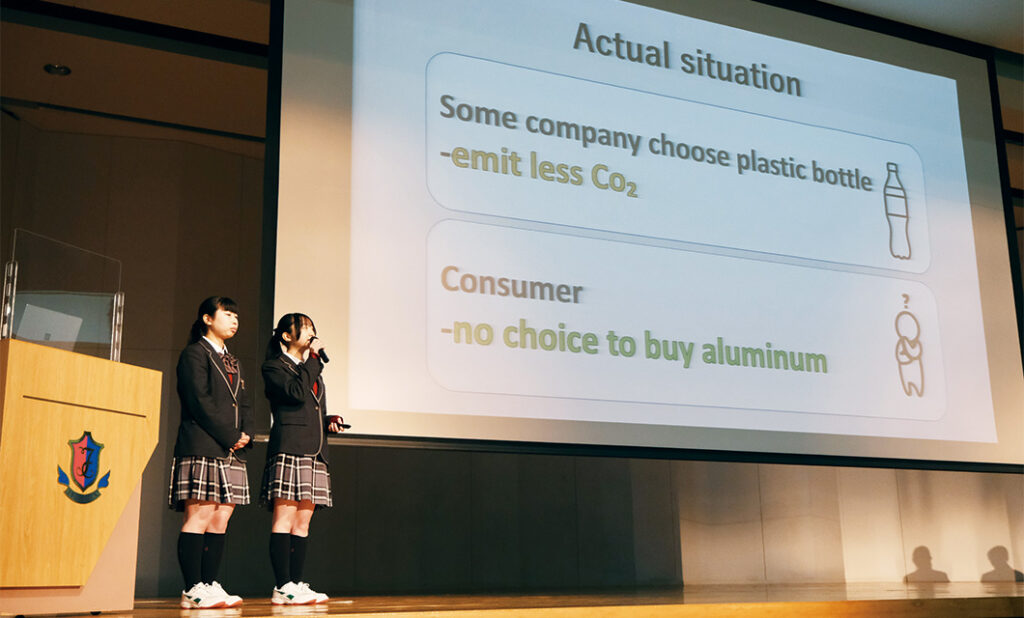

SGH・WWL課題研究発表会

アクティブラーニングの集大成

「グローバルスタディ演習」での成果発表の場として、毎年2月に「SGH・WWL課題研究発表会」を実施しています。各グループが、生徒や保護者、教育関係者の前で英語プレゼンテーションを行い、海外フィールドワークを経てまとめ上げた学びの成果を報告します。研究内容およびプレゼンテーションの審査を経て優秀グループが選出されるほか、WWL連携校の池田学園池田高校(鹿児島県)の生徒による研究発表も行われ、互いの研究成果を持ち寄ることで、さらなる探究意欲が喚起されます。

《探究学習テーマ例》

海洋リゾート開発と海洋汚染 |

環境とライフスタイル |

災害と地域社会 |

Responsible Tourism in Hawaii:Environmental Issues |

Promoting "Ethical Consumption" with Palm Oil |

Resilience Education for Toddlers |

Regulating Invasive Species for a Sustainable Future |

How to Reduce Plastic Bottle Trash |

The Usefulness of Aluminum Bottles |

※WWL(World Wide Learning Consortium)

2020年から文部科学省よりWWL(ワールドワイドラーニング)コンソーシアム構築支援事業のカリキュラム開発拠点校に指定