ICTを学びに活⽤できる⼈

学びの「幅」を広げるICT教育

⽣徒は⼀⼈⼀台ノートパソコンを所持しています。

協働学習や双⽅向の対話型授業のほか、探究学習、部活動や委員会など

多様な場⾯で今や⽋かせないものとなりました。

日常的なICTの活用はCBT型(コンピュータ利用型)の試験への対応力を

自然と習得することにもつながります。

富⼠⾒丘のICT⽀援

富⼠⾒丘学園ポータル

学校の情報はまずここにアクセス

学年や授業に関する通知や、よく使う学習ツールが提⽰されます。Microsoft365から展開されるアプリケーションもここからアクセスできます。⾃ら情報に接して判断し、⾏動する主体的な姿勢が養われます。

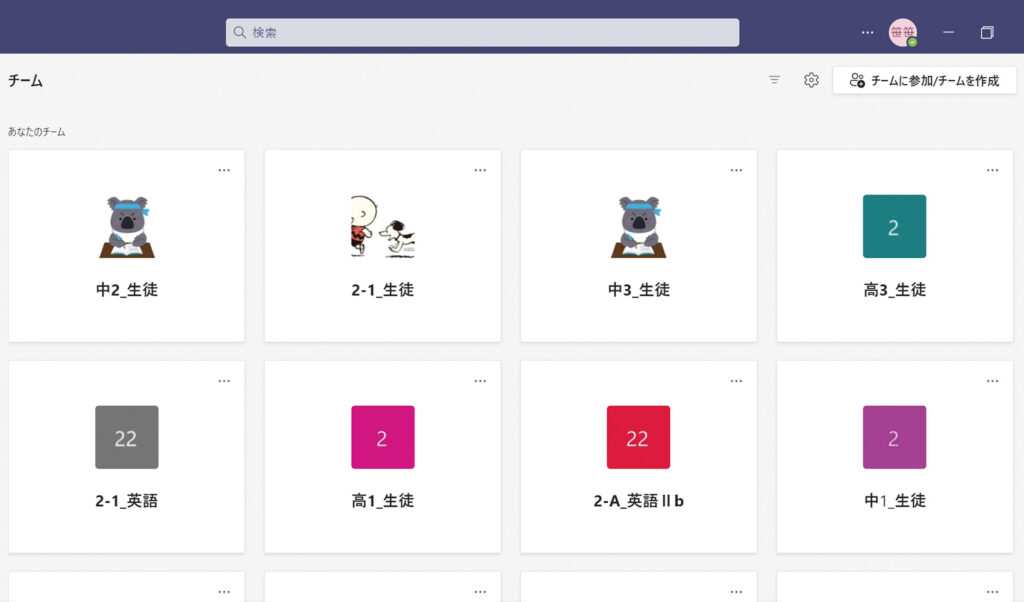

Microsoft Teams

対⾯でもオンラインでも学ぶための必須ツール

⽣徒同⼠、あるいは生徒と教員がインタラクティブにつながるツールとして学園全体でその運⽤⽅法を「育てて」きました。教材の公開と回収、協働学習におけるファイル共有、いつでも開催できるオンラインミーティングなど、その活⽤⽅法は無限に広がります。

「技術」と「こころ」を育むICT教育

リテラシーを⾼めるICT授業

中1

中学1年では週1時間「ICT」の授業があります。教科学習や探究学習で多く利⽤するツールの使い⽅を学び、即座に実践に移すことで技術を定着させていきます。⽣徒間そして⽣徒と教員が相互に学び合い、協働的な学習環境の中で情報と向き合うスキルを⾼めあいます。

《1年間のおよその流れ》

月 |

学習内容 |

学習のポイント |

4月 |

PCの基本操作を知ろう |

パスワードの設定/キーボード入力/オンライン授業への参加方法/デバイスへの保存とクラウドへの保存 |

5月 |

学習用アプリケーションに親しむ |

ロイロノートやパワーポイントなどの基本操作の習得 |

6・7月 |

プレゼンテーションスキル(おすすめの本を紹介しよう) |

パワーポイントの効果的な見せ方/画像検索や保存の仕方/プレゼンテーションの仕方 |

9月 |

メディアリテラシー(新聞見出しから考える) |

情報の効果的な伝え方を実践的に学ぶ |

10月 |

表計算ソフトの活用 |

データベースの作り方と活用、表やグラフの有効活用 |

11月 |

アンケートツールの活用 |

情報収集ツールとしての上手なアンケート制作とは |

12月 |

メールによるコミュニケーション |

さまざまな事例のワークショップ |

1・2月 |

SNSガイドライン |

グループで協働しオリジナルガイドラインを制作・発表する |

Webデザインで問題解決~技術家庭の授業から~

「技術家庭」では、Life is Tech!のWebデザインコースに挑戦しています。「身の回りの問題解決」または「SDGsに関わる問題解決」を題材に、その現状を知らせ、解決策を提案するWebページを作ります。「html」など「css」などWebサイトを構成するプログラミングの仕組みを実践的に学ぶとともに、問題解決能力や表現力も高めます。その結果として多くの生徒がコンテストに入選し、さらなるスキルアップへの意欲を高めています。

Life is Tech!コンテスト「身の回りの問題解決部門」敢闘賞

Life is Tech!コンテストに応募した作品(編集画面と作品の一部)

情報Ⅰ

⾼2〜3

「技術」「知識」「こころ」を育むICT教育

「学び」を「社会課題の解決」へ

2年生の必修科目「情報Ⅰ」では、問題の発見・解決のために収集した情報を的確に扱い、さらに情報社会を生き抜くためのリテラシーやテクノロジーを支えるしくみを学びます。実践的な学習機会である「Life is Tech! Lesson」を用いたプログラミング学習を通して、自らが問題意識をもつ社会課題の解決を目標に作品を製作。多くの生徒がコンテストに入選しています。

SDGs問題解決部門 優秀賞「熱中症対策リスク診断サイト」

Life is Tech! コンテスト

身の回りの問題解決部門 特別賞 受賞

「続かない?」を続ける「言語学習のススメ」

昨年度の5×2で「言語の学習方法」を研究する中で、多くの人が言語学習を挫折しやすいという問題に着目し、このサイトを作成しました。工夫した点は、昨年度の研究データを記載することで課題を明確にしたこと、To Do List とカレンダーの連携機能の搭載、またWebページに実装するのは困難な通知機能の代わりに、メールアドレスの登録をすることで自分自身に言語学習の時間を知らせる仕組みを作ったことです。 Webサイトの作成は初めての経験で不安でしたが、授業内で行ったことを復習し、自身の探究活動の結果などを書いていくうちに、最終的に楽しく作成することができました。サイトを自分でカスタマイズできる点も魅力的でした。制限がないからこそ創造性を刺激され、たくさんのアイデアを創造できたと感じます。(高校2年生)

作品キャプチャとプログラミング画面

情報演習

⾼2〜3

高校2・3年生の選択科目「Integrated Computer and Social Science(IC)」ではデータサイエンスの視点から課題を分析し、解決策を模索します。「ある店舗の売り上げデータ」を分析し、売り上げに影響を与える因子を抽出。売り上げアップのための販売戦略を提案するといった授業が例として挙げられます。多くの情報を視覚的にまとめあげるインフォグラフィックの作成など情報デザインも実践的に学ぶことが可能です。

視覚的に情報を共有できるインフォグラフィクス

グラフをつくりデータ分析

販売戦略会議のレポート

DXハイスクール

生成AIと3Dプリンターを活用した特別講座

3Dプリンターを3台導入

2024年度より本校は文部科学省による「DXハイスクール」(高等学校DX加速化推進事業)に認定されています。これを機に3Dプリンターを導入し、専門の支援員を配置。目覚ましい変化を遂げる生成AIにより、ものづくりがどのように変容しているか体験的に学習することができます。生成AIの可能性と課題について考える中で得た着想を基に、3D画像を生成し、3Dプリンターで出力することにより、「これまで世の中になかったもの」を創り出すテクノロジーとその可能性について学びを深めることが可能です。

生成AIで画像を作成

的確なプロンプトの入力が肝心

CADソフトで立体的な画像に編集